◎施餓鬼会(せがきえ)

『施餓鬼』とは、餓鬼の衆生(しゅうじょう=餓鬼道に堕ちて苦しむ亡者や、弔う人のない亡者)のために飲食を施す法会のことで、『施食会(せじきえ)』『冥陽会(めいようえ)』ともいいます。

お釈迦様の十大弟子の一人、阿難尊者のもとに焔口餓鬼があらわれて「三日後のお前の命は終わり餓鬼となって生まれ変わるであろう」と告げます。お釈迦様は「陀羅尼(だらに)を唱え、餓鬼に飲食を施せば、命の増長ができるであろう」と教えられました。

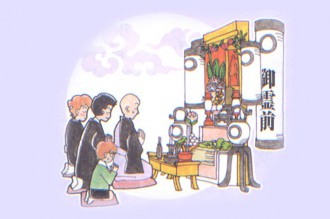

『施餓鬼会』は盂蘭盆会(うらぼんえ)の時期を中心に営まれ、宗派によっても違いますが、一般的には施餓鬼棚を作り、その上に『三界万霊碑』や新盆の位牌を安置し、食べ物や水などを供えます。法会では各家の先祖供養のためにお塔婆を立てるとともに、無縁仏や、戦争、公害、交通事故などで不幸な死にあった霊の成仏を祈ります。また、水死、溺死者のためには『川施餓鬼』が行われています。

施餓鬼会は五如来によって導かれ、その名号を唱えることによって、餓鬼の苦しみから救われるとされています。五色または五如来の『施餓鬼旗』を四方に立てて法要を営みます。

|五如来とは|

○多宝如来(たほうにょらい)>南方・宝生如来

食に飢えた人々を救ってくださいます。

○妙色身如来(みょうしきしんにょらい)>東方・阿閦如来

供養の心によって、美しい身体と健康に恵まれます。

○甘露王如来(かんろおうにょらい)>西方・阿弥陀如来

甘露の美しい水は煩悩の火を消し、身も心も潤います。

○広博身如来(こうはくしんにょらい)>中央・大日如来

餓鬼の狭くなった喉を広げ食の美味を得るられます。

○離怖畏如来(りふいにょらい)>北方・釈迦如来

慈悲をもって苦痛と恐怖を取り除いてくれます。

施餓鬼法要は亡き人々への供養とともに、生きていて仏様へご供養できる私たちに、より深い慈悲の心が育つように祈る儀式でもあります。

◎六道参り

8月8日からの三日間(元来は旧暦7月9日、10日)、京都東山の六道珍皇寺にお参りすることを『六道参り』といいます。盂蘭盆会の精霊迎えの参詣で京都のお盆行事はこの『六道参り』からはじまります。

六道珍皇寺は古くから名高い鳥辺山墓地にあり、このあたりが『六道の辻』といわれて冥途への別れ道と考えられていました。お盆に冥途から帰ってくる祖先の霊は必ずここを通るとされ、精霊向江のためにお参りするのです。

参詣者が鐘を叩いて精霊を迎える『迎え鐘』といわれる習わしもあります。

この時期を目安に、お墓の掃除や仏壇・仏具などをきれいに整えておきましょう。お墓参り(お寺参り)を済ませておくのも大切です。